Construit comme un parcours sensoriel à travers une série de photographies et d’installations, l’exposition d’Hélène Lucien et Marc Pallain, ouverte jusqu’au 30 octobre 2016 à la Maison Européenne de la Photographie, propose une immersion sonore et visuelle dans le territoire contaminé de Fukushima.

Rencontre avec deux artistes hautement conscients des beautés et dangers de l’invisible.

Pourquoi avoir décidé de consacrer un travail sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima ? Quel est votre lien au Japon ?

M.P. : Depuis le début des années 2000 et mon implication dans le champ artistique à travers la photographie, je souhaitais aller au Japon pour travailler sur les espaces urbains et les paysages. Je souhaitais découvrir physiquement et artistiquement ce pays où je n’étais jamais allé mais dont j’étais imprégné à travers les œuvres des grands cinéastes comme Mizoguchi, Kurosawa, Oshima et surtout Ozu dont j’avais présenté les films, notamment Voyage à Tokyo, dans un ciné-club universitaire. Mais lorsque nous décidons Hélène et moi de préparer en 2011 ce voyage ensemble survient le tsunami du 11 mars qui ravage les côtes du TOHOKU et engendre la catastrophe de Fukushima.

Plus question d’aller au Japon en errant au fil du temps. Nous décidons alors, vue l’ampleur de la catastrophe et son caractère universel, d’écrire un projet d’intervention artistique symbolique et fort qui interroge ses conséquences sur la vie de ceux qui la subissent et que nous souhaitons rencontrer.

H.L. : De mon côté, j’avais un intérêt pour la culture japonaise depuis l’enfance, à travers le cinéma d’Akira Kurosawa et de Kaneto Shindo dont L’île nue m’a profondément marquée.

Mais la catastrophe du 11 mars 2011 nous a bouleversés, d’abord par le nombre de victimes du tsunami, les images de dévastation, mais aussi par la dignité des Japonais qu’on l’on pouvait voir et écouter sur nos médias.

Ensuite, l’explosion de la centrale de Fukushima Daiichi fut le déclic, parce que la population subissait une double peine, en plus des pertes dues au tsunami, et parce qu’elle avait déjà payé un lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale avec la bombe nucléaire, et que cela semblait invraisemblable qu’ils aient à subir encore les conséquences, certes très différentes cette fois, de cette technologie. Un accident de cette ampleur dans un pays hautement technologique nous a fait prendre conscience de la dangerosité du nucléaire. Nous pensions sincèrement que cet événement marquerait un réel changement de paradigme dans la gouvernance mondiale du nucléaire.

Vous vous attachez à montrer les traces du poison de la radioactivité. La question de l’invisible est-elle au cœur de vos recherches artistiques ?

H.L. : Mes recherches ont toujours été marquées par le questionnement de la représentativité du monde, sur ce qu’elle choisit de révéler et/ou de cacher. Que se cache-t-il au-delà de ce que nous voyons, quelle perception en donner ? En toute honnêteté, la perception du temps et son empreinte sont pour moi un questionnement inépuisable ; et mes travaux partent toujours d’une intuition qui s’impose à moi.

Le choix d’une forme ou d’un concept m’interroge dans ce qu’ils génèrent ou déclenchent comme sensation physique (malaise, rejet ou adhésion) ou questionnement ; dans ce que cela dit d’une vision du monde mais également de la personne qui la crée. Par rebond, une question entre en jeu : pouvons-nous considérer ce que l’on donne à voir comme des archives ?

Ce qui m’entraîne inévitablement sur la question du beau au-delà de l’esthétique. C’est aussi un sujet prégnant et je m’oblige toujours à me libérer de notre héritage esthétique.

En ce qui concerne les traces de la radioactivité, la recherche est partie d’une intuition forte qu’on pourrait « attraper », révéler l’impact et les traces de la radioactivité sur des films sensibles aux rayons X. Cette intuition s’est sans doute nourrie de ma connaissance des travaux de Becquerel et Marie Curie mêlés aux schadographies de Christian Schad et aux rayographies de Man Ray.

Cette expérience était très enrichissante, puisque ce fut une vraie prise de risque artistique : aucun moyen de savoir à l’avance si ça allait fonctionner, ni quel type de résultat nous obtiendrions formellement.

M.P. : Hélène et moi nous sommes rencontrés quelques années avant la catastrophe. Bien qu’ayant fait nos études à des époques différentes, nous avons eu un peu le même parcours et les mêmes centres d’intérêts au fil de la vie. Nous sommes passés par les mathématiques et rapidement en parallèle par des démarches culturelles ou artistiques qui ont marqué nos vies.

Dans ma démarche photographique, j’ai été préoccupé dès le début par les traces, les signes, les empreintes des hommes et du temps qui marquent les espaces urbains et les paysages.

Elles sont au premier abord comme invisibles, mais ce sont elles qui révèlent l’âme d’un lieu. On arrive parfois, rarement, dans une composition, à dégager l’essence d’un paysage, ou d’un moment de la vie urbaine, d’un visage ou d’un regard.

Plus généralement, j’ai été marqué par les découvertes de la science depuis l’aube du siècle dernier sur le monde physique de l’infiniment petit. Notre connaissance de cet univers, qui est une sorte de miroir intérieur du vaste cosmos dont nous sommes un des éléments, me fascine.

Pour la catastrophe nucléaire, il s’agissait de donner un visage à l’invisible, à l’infiniment petit qui n’est pas matière mais onde et énergie. Il fallait donner une image, une trace d’un poison radioactif inaccessible au commun des mortels totalement démuni devant l’immatérialité de ce qu’il subit.

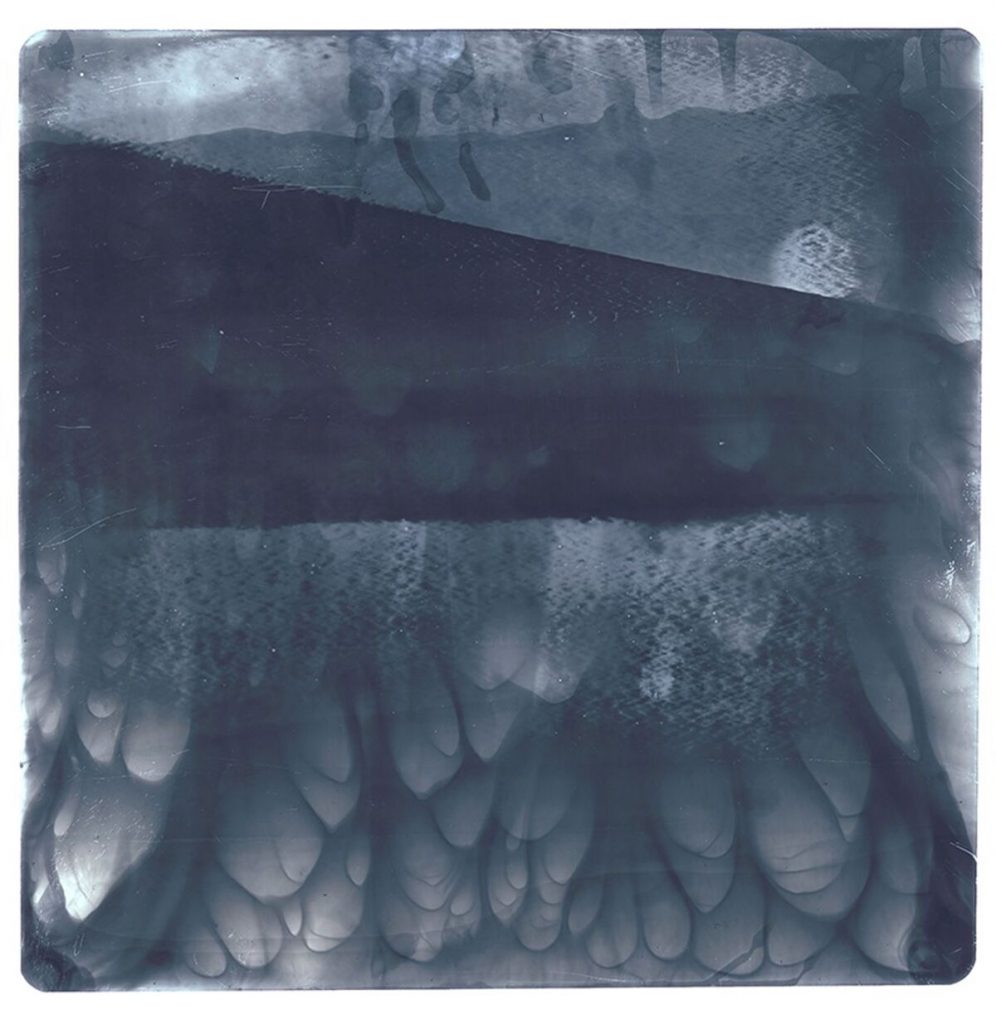

Sur une intuition d’Hélène, nous décidâmes de tenter une expérimentation consistant à placer des films radiographiques, du type de ceux utilisés en médecine, dans des secteurs hautement contaminés pour leur faire subir sur des durées assez longues (de 3 à 40 jours) les rayonnements radioactifs produits par les déjections de nucléides engendrés par les réacteurs en fusion de la centrale de Fukushima Daiichi.

Travaillez-vous toujours à deux ? Selon quelle méthode ?

M.P. : Ce travail sur Fukushima nous l’avons conçu, opéré et mis en forme à deux, chacun ayant son approche et ses techniques propres, mais dans une sorte de fusion non catastrophique.

H.L. : C’est la première fois que nous travaillons ensemble. Mais il est vrai que j’aime travailler avec d’autres artistes qui maîtrisent d’autres médiums et ont une vision ou sensibilité différente de la mienne. C’est la raison pour laquelle, dès 2012, j’envisageais déjà d’intégrer une partie sonore et que Floy Krouchy était l’artiste avec laquelle je souhaitais collaborer sur ce point.

Nous n’avons pas adopté de méthode particulière, si ce n’est de partager tout ce qui nous passait par la tête. Nous en discutions librement. Je soumettais ainsi des idées thématiques à Marc. Pour ses photos, je lui ai ainsi demandé d’explorer le portrait, genre qui ne faisait pas partie de ses recherches auparavant, mais qu’il a épousé avec beaucoup de sensibilité et de tendresse pour ses modèles. Et il faisait de même en challengeant mes propositions plastiques.

Pouvez-vous présenter ce que sont les « chronoradiogrammes » qui ouvrent l’exposition (première salle) ? Pourquoi avoir commencé par cela ?

M.P. : Les traces obtenues sur les pellicules radiographiques ont été composées par les rayonnements radioactifs et le temps. C’est la combinaison de ces deux éléments qui a produit des marquages sur la radiographie comme les rayons X dans une radiographie médicale. C’est la raison pour laquelle nous appelons ces radiographies des « chronoradiogrammes », elles sont des traces, œuvres du temps et des rayonnements.

Les chronoradiogrammes sont au cœur de notre travail sur Fukushima et c’est pourquoi nous avons voulu ouvrir l’exposition avec eux. Ce sont des « œuvres » qui sont les fruits de rencontres aléatoires entre les rayonnements et la matière intérieure. Les « paysages » et formes peuvent évoquer pour chacun des univers différents, ils sont à prendre tels qu’ils sont, sans qu’on ait besoin de faire une analyse scientifique, d’ailleurs improbable.

H.L. : Nous avons utilisé le principe photographique classique, en décidant du temps d’exposition, de façon expérimentale puisque nous ignorions combien de temps il fallait en fonction du niveau de radioactivité pour espérer obtenir des traces.

C’est finalement le temps d’exposition, c’est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels nous les avons laissés, qui a décidé du degré de révélation, couplé bien sûr au taux de radioactivité.

Finalement, à part choisir le lieu et la durée pour déposer ces films radiographiques, notre intervention plastique est très réduite. On peut s’attribuer quand même une intervention plastique au moment du développement au labo, puisque cette opération fut là encore une expérimentation : décider combien de temps laisser le film dans le révélateur. Si nous avions laissé certains films plus longtemps ou moins longtemps, nous aurions obtenu d’autres « images ».

Le choix de commencer par cette salle est simple. Pour pouvoir commencer à appréhender une chose que nous ne comprenons pas, ne maîtrisons pas et dont nous n’avons aucune représentativité, il faut pouvoir se « représenter » cet inconnu ; c’est selon moi la meilleure façon pour abattre les barrières de l’incompréhensible, et offrir la possibilité de commencer à se poser des questions et chercher des réponses.

Il fallait donc commencer par cette salle pour que le spectateur puisse « recevoir » le reste de façon plus apaisée.

Comment avez-vous pensé les parcours de significations dans votre exposition, très sensorielle en ce qu’elle propose une immersion dans un univers marqué par la menace et l’incompréhension, ce dont témoignent les visages que vous avez photographiés ?

M.P. : Le but était de mettre le visiteur dans une situation où il puisse ressentir ce que cela représente pour un être humain d’avoir à vivre, venir régulièrement ou travailler dans une zone contaminée.

La vie humaine ne peut plus se dérouler normalement. La radioactivité est insaisissable, elle ne se dépose pas de façon uniforme. Dans un champ, une forêt, un village, elle peut varier d’un point à un autre situé à quelques mètres d’un niveau donné à trois fois, dix fois, cinquante fois ce niveau.

La répartition des nucléides est comme une peau de léopard avec des taches de fort niveau voisines de parties plus faibles.

Pour les humains qui côtoient ces zones, ceux qui y viennent travailler ou visiter leur maison abandonnée, il ne s’agit plus d’une vie mais d’une « demi-vie ».

Plus de visites aux forêts, hautement contaminées, plus de cueillette de champignons, de fraises des bois, de chasse ou de pêche dans les torrents. Une vie confinée aux quelques hectares où le gouvernement fait gratter la terre des parties plates pour que les habitants reviennent, ce qu’ils ne font pas. Une vie, pas vraiment rêvée, dans une bulle.

C’est cette atmosphère que nous avons symbolisée dans les parcours que nous proposons dans l’exposition.

H.L. : Cela s’est fait en plusieurs étapes. Lors de notre premier séjour de trois mois en 2012, alors que nous ne savions toujours pas si nous aurions un résultat avec nos radiographies, la salle de l’absence (celle avec les sacs et les silhouettes) s’est imposée comme une évidence. Elle n’a pas vraiment évolué depuis et est représentée telle que je l’imaginais. Elle s’est enrichie lors de notre séjour en 2016 avec une sélection de portraits réalisés en 2012 mais également à ce moment-là. Nous voulions clairement transmettre et mettre dans la lumière ces Japonais que nous avons rencontrés et qui nous ont accueillis très généreusement en nous accordant du temps et en se dévoilant. Il était essentiel pour nous de leur rendre hommage avec pudeur et non misérabilisme pour témoigner de leur dignité.

Le dosimètre customisé était également présent dans nos recherches en 2012, car nous avons toujours considéré que cette catastrophe n’était pas uniquement un problème nippon, mais bien mondial. Il y a fort à parier, c’est mon opinion, que des accidents similaires surviendront ailleurs dans les prochaines années.

Mais lorsque nous nous rendions sur les zones évacuées, ce qui me frappait, c’est que nous avions tous un dosimètre que nous consultions régulièrement. Lorsque nous échangions avec les quelques Japonais qui se rendaient sur les zones, nous comparions systématiquement nos dosimètres, un peu comme nous le faisons avec nos smartphones. Finalement, le dosimètre devenait l’accessoire indispensable.

Et qui dit accessoire, dit appropriation des marques pour en faire un objet de désir en fonction de chaque bourse et chaque cible, de la même façon que certaines marques de luxe ont vendu des iPhone en or ou sertis de pierres précieuses pour une clientèle bien particulière. Nous nous sommes inspirés de cette tendance pour signifier, de manière caustique, un avenir qui nous obligera à nous équiper tous d’un dosimètre plus ou moins précieux en fonction de nos gouts et de nos bourses. Bref, un marqueur social de plus.

Avez-vous eu l’occasion de vous rendre à Tchernobyl et d’établir des comparaisons dans la façon dont les deux catastrophes sont traitées politiquement et de façon sanitaire ?

M.P. : Nous ne sommes pas allés à Tchernobyl, c’était il y a trente ans et nous n’avons pas eu l’occasion d’y aller par la suite, même depuis Fukushima.

Tout ce que nous avons lu ou vu, documentaires, reportages, nous conduit à penser que la situation est assez similaire, avec des nuances bien entendu.

Tchernobyl est intervenu dans la période de l’effondrement du système soviétique, ce qui a conduit à un traitement particulièrement inhumain de beaucoup de problèmes.

Nous nous concentrons sur la catastrophe de Fukushima qui est intervenue 25 ans plus tard dans un pays très développé et hautement technologique.

Les conséquences sont les mêmes, voire plus dangereuses pour la planète, la contamination n’ayant pas seulement pris le chemin des airs puisqu’elle se déverse dans l’océan.

Fukushima a un caractère universel qui aurait dû conduire à s’interroger au niveau mondial sur la pérennité de ce moyen de produire de l’électricité sur la planète, car ce type de catastrophe, avec des causes différentes, peut frapper tous les grands pays qui ont développé cette technologie et dont les centrales sont aujourd’hui vieillissantes.

H.L. : Nous ne sommes en effet pas allés à Tchernobyl. Je me souviens très bien de l’accident, je devais avoir douze ou treize ans à l’époque. Mais nous n’avons pas cherché à faire des comparaisons.

Cependant, il y en a beaucoup, car, finalement, la manière dont le gouvernement japonais gère la situation, pour un pays soi-disant démocratique, est très similaire à la gestion du problème par l’ex-URSS. La rétention d’informations, les populations issues de la zone qui endossent la honte d’avoir été victimes et qui, pour certaines, retourneront certainement dans leurs anciennes habitations pour vivre « cachés » entre eux.

Et la volonté du gouvernement japonais de « dédramatiser » les conséquences à coup de budgets colossaux pour « décontaminer » les zones et envoyer le message que ce n’est pas si dangereux.

C’est le thème de la scène de l’installation faite en Legos/ Playmobil.

Comment décrire la région de Fukushima aujourd’hui ?

H.L. : Une région magnifique, dans laquelle la végétation est florissante et reprend ses droits, puisqu’il n’y a plus l’homme pour la maîtriser et la contenir.

En même temps, ce qui nous a frappés, c’est l’activité déployée en journée pour « nettoyer » les zones, et le silence assourdissant qui s’installe après 17h et les weekends lorsque les ouvriers rentrent chez eux, ou dans leurs hôtels à proximité.

Je qualifierais cette zone comme une usine, avec ses temps d’activité, et, une fois les portes closes, un monde de bruits et de « fantômes » semble émerger pour en reprendre le contrôle.

Finalement, cette région devient un décor de contes pour enfants avec ses temps fantasmagoriques et une vie parallèle peuplée d’animaux et de souvenirs éparses d’une vie précédente radicalement différente.

M.P. : La région proche ou moyennement proche de la centrale est une région désertée ou de « demi-vie ».

Sur tout le reste du territoire de la région administrative de Fukushima, dont la capitale régionale, de nombreux habitants sont partis car il y a eu des contaminations éparses. Il y reste une population assez importante qui vit en essayant d’oublier les risques liés au caractère inégal du niveau de la contamination, qu’il est impossible de mesurer en toute circonstance et en tout lieu au quotidien avec un dosimètre en bandoulière.

Les dosimètres enluminés que vous avez photographiés relèvent-ils de la récupération marchande, ou plutôt de l’exorcisme ?

H.L. : De la récupération marchande.

Les populations du territoire sinistré de Fukushima ont-elles pu inventer rites ou univers symboliques leur permettant de dépasser l’effroi causé par la catastrophe du 11 mars 2011 ?

H.L. : Pas vraiment, mais beaucoup de citoyens récupèrent sur leur téléphone les données de taux de radioactivités par secteur et les partagent avec leurs concitoyens plusieurs fois par jour. On peut considérer cela comme un rituel, puisque chacun attend à heure fixe le sms qui livrera cette info toute particulière.

Une cartographie précise des dépôts des particules radioactives est-elle possible ?

H.L. : Oui, et c’est déjà le cas. Un groupe de scientifiques ingénieurs internationaux a décidé de créer un dosimètre que chaque citoyen peut acquérir en kit. Un système GPS y a été intégré, permettant ainsi à chaque bénévole de récupérer les données des taux de radioactivité couplées aux coordonnées géodésiques relevées lors de leurs déplacements. Ainsi une formidable cartographie en open source est-elle disponible par période et zone géographique. Cette initiative est consultable sur le site http://blog.safecast.org/

C’est la première initiative de ce genre, qui a l’avantage de livrer des données précises qu’aucun scientifique n’avait envisagé de mettre en place (toujours la culture du secret), mais aussi le fait de devoir construire le dosimètre est très malin, car cela offre l’opportunité à chacun de comprendre un peu mieux ce que cet appareil va mesurer, et, d’un point de vue pédagogique, c’est aussi une vraie bonne idée.

On constate, en se baladant sur la carte, que des relevés sont faits également aux USA, et en Europe dans une moins grande mesure, mais l’initiative gagne du terrain pour une information globale partagée.

Vous montrez de façon glaçante un territoire abandonné, contrastant avec la luxuriance de la nature, comme indifférente au mal, voire s’en nourrissant. Se sent-on exclu par cette nature retrouvant sa souveraineté lorsque l’on traverse aujourd’hui Fukushima ?

H.L. : C’est très ambivalent. Lorsque tout le monde est reparti, on se sent les rois d’un territoire vaste, beau, délabré et dangereux. Et dans le même temps, la nature reprenant ses droits petit à petit nous signifie que notre règne touche bientôt à sa fin.

Quel est l’objet de vos travaux actuels ?

M.P. : Nous travaillons au prolongement de l’exposition à l’international en essayant de l’adapter aux lieux qui peuvent nous être proposés.

Je continue parallèlement mon travail photographique, qu’on peut découvrir, en partie présentée en séries, sur mon site (cf. infra).

H.L. : Nous avons envie de faire évoluer ce travail formellement, en l’enrichissant de performances live, sons et lumières, et de l’adapter, effectivement, en fonction du lieu et du pays où nous aurons l’opportunité de présenter ces travaux.

Typiquement, si nous avions l’opportunité de le présenter aux USA, nous explorerions certainement un angle supplémentaire : le fait que les USA ont toujours été à la gouvernance du nucléaire civil japonais. Fukushima Daiichi et donc TEPCO ont à leur board General Electrics, entreprise qui a une grande responsabilité dans le retard pris dans les travaux de sécurisation de la centrale Fukushima Daiichi.

Propos recueillis par Fabien Ribery

Hélène Lucien et Marc Pallain, Fukushima : l’invisible révélé, exposition à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), Paris, du 7 septembre au 30 octobre 2016

Découvrir la Maison Européenne de la Photographie

Vous pouvez aussi me lire en consultant le site de la revue numérique indépendante Le Poulailler