La publication d’un nouveau roman de Yannick Haenel est un événement, non au sens du tapage produit par le manège médiatico-littéraire, mais au sens d’un combat renouvelé contre le mal, et les possibilités de salut.

Dix ans après Cercle, voici de nouveau Jean Deichel, narrateur de Tiens ferme ta couronne, cherchant à rencontrer le réalisateur américain Michael Cimino pour lui confier le scénario qu’il a écrit, The Great Melville, un hommage à l’auteur de Moby Dick, le plus grand des romanciers, un prophète.

Roman ésotérique dont la dimension comique est une voie spirituelle, Tiens ferme ta couronne célèbre les noces du cinéma et de la littérature, soit une dimension de parole affectant profondément l’entièreté du réel.

Ecrire un roman d’envergure n’est donc pas, bien entendu, qu’une petite affaire personnelle, mais une façon de faire venir les éclairs dans un monde enténébré.

Pendant plusieurs jours, Yannick Haenel et moi discuterons de ce livre, dont l’importance s’avère d’ores et déjà considérable.

Regardez bien autour de vous, rien n’a changé, tout a changé.

Depuis Introduction à la mort française (Gallimard, 2001), le cinéma s’invite dans votre œuvre, notamment par le truchement d’acteurs célèbres que vous transformez en personnages, par exemple Jean-Pierre Léaud ou Isabelle Huppert. Les stars de cinéma, les réalisateurs importants (Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Werner Herzog), et les grands producteurs ne portent-ils pas cette couronne qui est pour vous un double objet de consolation et de fascination ? Jean-Luc Godard ne se prêterait-il pas à un avenir romanesque ? Anne-Marie Miéville, sa compagne, a su le filmer en clown keatonien.

L’histoire du cinéma est une réserve étincelante d ‘épiphanies. Quand j’ai imaginé l’histoire d’un type qui recherchait la vérité, qui traquait à l’intérieur de chaque instant un dévoilement, qui se vouait comme un adepte à rester disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la venue de l’éclair, j’ai immédiatement pensé que cet homme passerait son temps à scruter un écran. J’en ai fait un cinéphile et j’ai commencé à écrire une variation sur le mythe de la caverne.

Le cinéma est une de mes passions. Je la considère comme secondaire, mais certains films irriguent ma pensée autant que les livres. Jean-Luc Godard est bien sûr le nom absolu de cette religion nocturne, et je pense comme vous que sa dimension comique agrandit sa drôle d’auréole (une auréole qui ne cesse de tomber dans le caniveau, comme dans un poème en prose de Baudelaire) : dans Soigne ta droite, il joue l’Idiot de Dostoïevski, et je crois que cette position d’innocence enfantine et burlesque dit la vérité de Godard.

Mais je me suis tourné vers le cinéma américain, à cause de Melville. Moby Dick est pour moi le plus grand des romans, et Melville un écrivain qui dès lors qu’il a commencé à se préoccuper de la vérité (c’est-à-dire de la littérature, et non plus du récit de voyage), a rencontré un mur. Ce mur, j’essaie de l’animer, avec la lanterne magique du cinéma.

Après, il y a mon goût pour Michael Cimino, qui m’apparaît comme l’équivalent dans le monde du cinéma de Herman Melville : même destin de célébrité, suivi d’une déchéance qui confine à la malédiction. Même grandeur dans les compositions romanesques. Même discernement impitoyable envers la structure politique dominante : celle d’une hiérarchie archaïque sur le pont des navires chez Melville, celle d’un pouvoir des grands possédants qui exterminent les pauvres chez Cimino.

Dans le parcours d’île en île qui scande l’existence de Melville et Cimino, l’échec semble prendre une valeur nouvelle, très éloignée des critères que la société lui assigne : elle devient une substance inconnue qui se rapproche de la vérité. Il y a même une nouvelle de Melville qui s’appelle Le bonheur dans l’échec. Échouer aux yeux d’une société qu’on défie, n’est-ce pas triompher secrètement ?

Je tiens La Porte du paradis de Cimino pour le plus grand film de l’histoire du cinéma. J’ai inventé mon roman autour de lui, comme une arche de gloses. Mais j’ai voulu éviter le commentaire : il s’agit avant tout de rendre le film présent, d’en faire briller la lumière dans la vie de Jean Deichel, de le faire penser au contact de notre vie aujourd’hui. C’est un trésor de poésie, et son souffle politique dit tout sur le sacrifice dont les migrants sont la cible, hier comme aujourd’hui.

Il y aurait beaucoup à dire sur le cinéma, dont j’estime l’histoire achevée. Techniquement, on est arrivé au bout. Et qui va encore dans les salles, en dehors de la programmation pavlovienne des films à vocation de divertissement planétaire ? Le cinéma, c’est à la fois le summum de la production artistique en termes de rétribution financière, et c’est déjà l’ancien monde en termes de liberté créatrice. La situation des cinéastes, aujourd’hui, est pire que celle des romanciers : une impasse absolue. L’industrie a bouclé ce secteur, comme elle l’a fait ailleurs.

J’ai longtemps voulu écrire un roman sur Jean-Pierre Léaud, et finalement j’ai préféré le faire apparaître, plusieurs fois, en guest star. Dans ce roman, il devait apparaître au Père Lachaise, au moment où le narrateur traverse le cimetière avec Sabbat pour aller dîner chez Bofinger. Léaud était assis sur la tombe de Proust et il se lançait dans un monologue sur la fin du monde. C’est une scène que j’ai enlevée, il y en a beaucoup comme cela.

En revanche, j’ai donné voix à Isabelle Huppert, qui prend la parole longuement pour raconter comment Cimino l’a emmenée en stage dans une vraie maison close du Wyoming, afin qu’elle se prépare pour son rôle de tenancière de bordel dans La Porte du paradis. Tout ce qu’elle dit est vrai, sauf que ça fait trois lignes dans le bonus de l’édition DVD. J’ai donc amplifié son récit, je l’ai « amélioré », j’y ai ajouté des détails, sans lesquels aucune histoire n’existe. J’ai pris un plaisir immense à rendre plausible son témoignage, à faire vivre Isabelle Huppert comme personnage de roman !

Vous aimez raconter les films, Apocalypse Now, La Porte du Paradis, Shoah ? Avez-vous conçu les scènes de votre dernier livre comme des plans-séquences, ou des îles ivres s’entrechoquant ?

Les deux : il y a de vastes panoramiques (la longue scène nocturne chez Bofinger, par exemple, est pensée comme un morceau de bravoure cinématographique : disons la rencontre de Jacques Tati et de La splendeur des Amberson d’Orson Welles !) — et il y a des séquences caméra à l’épaule, où la nuit s’affole, les détails se brisent en miroitant, et le souffle sexuel s’accélère.

Raconter des films est une chose qui me comble. C’est pour moi un moment d’écriture parfaite : non pas au sens où le résultat serait sans défaut, mais parce que la jouissance qui en accompagne la réalisation est en soi un plaisir total. Trouver les mots pour dire ce qu’on voit, n’est-ce pas l’enfance de l’art ? Le début de Jan Karski, c’est ça : je raconte quarante minutes de Shoah. C’est un vieil exercice de rhétorique, que les Grecs appelaient l’ekphrasis. Ça a l’air facile, mais je vous défie de rendre vivant, voire aventureux un tel exercice : la sobriété la plus rigoureuse est nécessaire, même si elle rend possible des arrivées subtiles, presque imperceptibles, de « fruition », comme dit Barthes.

En écrivant ce roman, j’avais dans les yeux les deux films de Cimino, Voyage au bout de l’enfer et La Porte du paradis, et puis Apocalypse now de Coppola. Comme le narrateur, je les regardais sans cesse ; et mettre en récit certaines scènes m’apparaissait une occasion de fiction — comme une continuation dans la vie de Jean Deichel de ce qui étincelait à l’écran. C’est en racontant le début d’Apocalypse now, scène par scène, que j’ai pu développer le thème, crucial dans le roman, de la chasse, qui apparaît ainsi, dès le début du livre, comme une condensation symbolique de la vérité.

Que voyez-vous lorsque vous pensez au visage de Léna Schneider, construite peut-être comme la rencontre magnifique d’Anna Thomson (Sue perdue dans Manhattan) et Maria Schneider (Le dernier tango à Paris) ?

Je veux garder le mystère sur ce personnage. Il est né très vite, et la blancheur extrême de son visage a tout de suite été l’objet de mon désir : c’est le « gîte mythologique de la vérité », dirait Lacan — c’est un sanctuaire.

Il y a un rapport, dans l’histoire, entre le dalmatien et elle : une substitution sacrificielle. C’est elle qui apprend au narrateur que les dalmatiens ont été donnés à la déesse Diane. Elle n’a pas de modèle cinématographique, même si son nom l’apparente à Maria Schneider, à qui elle ressemble peut-être un peu ; mais je pense que dans cette comédie référentielle, elle est la seule qui échappe au cinéma : n’est-elle pas celle qui déchiffre les noms sur le mur du narrateur ? Savoir lire les noms est le privilège des dieux et, dans une moindre mesure, celui des prêtres qui les servent.

Ce personnage est à la fois très charnel et animé par une spiritualité mythologique ; elle a une puissance de sacrificatrice, mais c’est une puissance qu’elle garde en réserve : elle aussi est une prêtresse, comme le sont souvent les anciennes guerrières (c’est une amazone calme). En écrivant le livre, je pensais qu’elle était, tout autant que Jean Deichel, une narratrice, et que je pourrais très bien lui donner la parole pour raconter sa version de l’histoire. D’où le chapitre christique qui se passe à Colmar, face au retable d’Issenheim, où l’on entre, le temps d’une embardée liturgique très intense, dans le monde affirmatif et endeuillé de Léna Schneider.

C’est la première fois que j’invente un personnage féminin qui possède un territoire à la fois propice et propitiatoire —, qui règne sur un « paysage », comme dirait Proust, et dont la cartographie des relations (spirituelle, sociale) est aussi aiguë : Léna Schneider est conservatrice au musée de la Chasse et de la Nature. Mais surtout, elle est porteuse d’un message : elle a les clefs. C’est elle qui ouvre au narrateur le passage vers la mémoire du mythe — en l’occurrence l’histoire, racontée par Ovide, entre la déesse Diane et le chasseur Actéon. Il y a des êtres qui se distinguent par l’incarnation de conflits immémoriaux que leur personnalité remet en jeu. C’est ce que j’apprécie en Léna Schneider : elle a un accès au fatal.

Les narrateurs de roman qui ne tombent pas amoureux sont juste bons à végéter : « Ils bricolent dans l’incurable », comme dirait Cioran. C’est le personnage féminin qui pour moi confirme la poésie d’un livre — qui lui donne sa position réelle dans le temps et l’espace, et parfois même lui indique la direction salutaire.

Vous vous souvenez, dans L’Après-midi d’un faune de Mallarmé, il y a ces vers : « les femmes dont tu gloses / figurent un souhait de tes sens fabuleux ». Alors voilà : Léna Schneider est l’impeccable souhait de mes sens fabuleux.

Comme Michael Cimino, ne rêvez-vous pas de disparaître du champ social ?

Oui, de plus en plus. Je voudrais ne faire qu’écrire, lire et me promener. J’ai un besoin illimité de solitude. Les quatre années passées en Italie ont été pour moi une façon de couper avec le « milieu littéraire », après Jan Karski et son interminable scandale. Et aujourd’hui, je vis sur les hauteurs du 20e arrondissement de Paris, de l’autre côté de Belleville, vers la Porte de Bagnolet, où je me sens bizarrement loin de tout, et heureux. Je ne réponds plus depuis longtemps au téléphone ; il m’arrive de ne voir personne pendant des semaines, et d’écrire passionnément, dans la lenteur d’une solitude glorieuse.

Mais si j’ai besoin de m’absorber violemment dans la solitude, je recherche aussi la compagnie la plus amicale ; et mes amis sont écrivains ou peintres ou cinéastes, si bien que parler avec eux, c’est être requis naturellement par le « champ social », comme vous dites. Et puis j’aime publier des textes dans des revues, donner quelques cours, multiplier les projets avec des artistes, voir des films et des expositions. Si bien que je gravite nécessairement au cœur d’une effervescence dont j’ai besoin. Autrement dit : je tiens la société à distance, mais je ne la supprime pas. Publier des livres implique cette présence paradoxale, qui chez moi passe par beaucoup d’absence.

L’eau n’a-t-elle pas chez vous un profond effet baptismal, quand le feu symbolise les personnages maléfiques ?

C’est vrai. Dans ce livre, il y a Tot, le voisin maléfique ; il apporte un feu malsain qui contamine un peu (beaucoup ?) la vie de Jean Deichel. Mais l’enfer s’arrête au bord du lac de Némi, sans parvenir à entrer dans l’eau, encore moins à entamer l’indemne qui s’y rassemble. Ça brûle partout sur Terre, et je me baigne dans un lac, où rien finalement ne m’atteint plus : c’est le filigrane secret du livre, non ?

Vous écrivez : « Il me semble parfois que je me jette délibérément un sort, pour voir comment je serai capable de le briser : c’est ma manière de vivre ce roman. » Que comprendre ?

Je crois que la plupart des romans sont animés par l’ambiguïté de Don Quichotte, qui préfère être ensorcelé que lucide. L’écriture est un lieu où l’on fait venir les sortilèges, parfois volontairement, car se baigner dans l’élément démoniaque de la fiction ouvre à une connaissance qui échappe au savoir classique. Pour écrire Les Renards pâles, j’avais plongé mon esprit dans certains bas-fonds contemporains, exploré des zones de la nuit qui m’ont renseigné sur le partage du nihilisme ; de la même manière, en écrivant Tiens ferme ta couronne, j’ai procédé sur moi-même à quelques opérations sorcières, qui m’ont permis de comprendre comment le diable produit son œuvre aujourd’hui.

Mais il s’agit de ne pas en rester là : il faut être capable, dans un second temps, de retourner le sortilège qu’on a créé. De voler son poison à Satan. De raconter sa saison en enfer. Et pour opérer un tel virage à l’intérieur de la sorcellerie, il faut avoir un peu d’expérience en magie blanche. Il y a des années, je n’aurais pas été capable de maîtriser un trouble de cette nature ; ni de dompter des ténèbres aussi empoisonnantes. Je crois que ce roman détourne le mal à son profit, il va assez loin, me semble-t-il, dans l’exploration de la « chasse » : il y a une scène, qui me semble encore aujourd’hui un cauchemar, où une femme se jette d’un pont, Tot se bat avec le narrateur pour l’empêcher de la sauver, puis dans la voiture on découvre que le dalmatien a les mâchoires pleines de sang. Le roman envoie Jean Deichel dans des parages de l’horreur, pour ensuite aller le rechercher — pour l’en exfiltrer, comme Robert de Niro dans Voyage au bout de l’enfer retourne au Vietnam rechercher son ami Christopher Walken qui, le front ceint du foulard rouge des sacrifiés, s’est perdu dans le délire de la roulette russe.

Voilà : je m’envoie en enfer pour ramener le foulard rouge : pour être capable, en revenant, d’écrire des phrases vraiment sauves. C’est un jeu dangereux, mais pour moi c’est ça la littérature.

Tiens ferme ta couronne reprend de façon très consciente des motifs présents dans vos œuvres précédentes – le tableau de Rembrandt, Le Cavalier polonais, le territoire du XXème arrondissement parisien, la voiture comme espace de vie, le manteau misérable et royal, la nécessité de « reprendre vie »… – et se transforme peu à peu en un film de Michael Cimino lui-même. Votre livre est-il un champ de résonances permanentes, de détails à détails, mais aussi d’œuvres à œuvres, qu’elles soient les vôtres, ou celles que vous admirez, comme s’il n’y avait aucun reste ? Vous devenez ainsi, totalement, Kafka, le capitaine Willard, ou Yan Karski.

J’aime bien que vous écriviez Jan Karski avec un Y : Yan Karski. Ce lapsus me réjouit, il renforce l’idée que l’identification s’accomplit par l’écriture d’une manière absolue. Il y a un point dans l’esprit où tous les narrateurs affluent, comme au bout de la rivière d’Apocalypse now. Ce point est-il en amont ou en aval de la parole, je l’ignore. Il m’arrive de fermer les yeux en chemin, car je ne tiens pas à être informé de choses qui pourraient me tuer ; mais j’ai confiance dans l’itinéraire, ainsi que dans mes nerfs. Oui, en écrivant, je suis tous les autres. Je ne me prends pas pour eux, ils sont moi. Le monde des noms me remplace. Il me connecte à tout ce qui respire spirituellement. Alors oui, les phrases créent un espace de résonances où les noms suscitent d’autres noms, où des pistes insensées s’ouvrent pour les phrases qui vont s’y engouffrer et revenir imprégnées de trésors.

En ce qui concerne l’autoréférentialité de Tiens ferme ta couronne, c’est un jeu qui m’a aidé à écrire ce livre-anniversaire. Je souhaitais que le livre célèbre lui-même les dix ans de son prédécesseur mystique Cercle. Je souhaitais aussi, en insérant des clins d’œil à Jan Karski ou à d’autres livres, manifester à quel point ce livre est une somme, et qu’en un sens il contient les précédents. Là où en arrive Jean Deichel à la fin de Tiens ferme ta couronne, c’est aussi grâce à tout le chemin parcouru dans les autres livres.

Jan Karski (Gallimard, 2009) révélait, après Jean-Claude Milner, les penchants criminels de l’Europe démocratique. Cimino révèle la nature assassine de la démocratie américaine. La littérature est-elle par essence antidémocratique ?

Non, c’est la société occidentale qui est antidémocratique. La littérature, elle, essaie de réparer cette iniquité. Elle est internationale et fraternelle, comme le ponton du Péquod dans Moby Dick, où se côtoient parias et rois insulaires, marins et métaphysiciens, Africains, Asiatiques et Indiens. Lorsque la littérature s’affirme anti-politique, c’est précisément par amour de la politique, et parce que ce qui ne peut plus s’accomplir à travers la politique doit trouver à s’accomplir poétiquement, afin de rénover ce qui est mort dans la politique. Vous avez raison de mettre en parallèle Jan Karski et Cimino : ce sont tous les deux des témoins de l’extermination. Jan Karski en ce qui concerne celle des Juifs d’Europe ; Michael Cimino en ce qui concerne les Indiens et les émigrants en Amérique. C’est une de mes obsessions, je le reconnais, de tenter de mettre en évidence les dérapages criminels des démocraties occidentales. On va encore, avec ce livre, me traiter d’antiaméricanisme, mais je n’ai rien inventé, ni en ce qui concerne Karski, ni en ce qui concerne Cimino. Écoutez Karski, regardez les films de Cimino, je n’ai pas rêvé : sur des plans différents, selon des contextes qui n’ont rien à voir, ils révèlent un crime d’iniquité dont l’immensité met en cause l’innocence de l’Europe pour l’un, et celle des États-Unis d’Amérique pour l’autre.

The Great Melville se déroule en grande partie à la pointe de Manhattan et sur Ellis Island. Impossible alors de ne pas penser à Georges Perec. Quels liens entretenez-vous avec son œuvre ?

J’aime énormément Georges Perec, surtout Un homme qui dort, livre tramé par des phrases de Melville, de Kafka, de Proust (comme mon roman!) — et j’aime tout particulièrement les Récits d’Ellis Island, ce livre/film qu’il a écrit/réalisé avec Robert Bober. J’avais prévu des citations de ce texte sur Ellis Island pour mon roman, mais je les ai réservées, car dans le chapitre où elles devaient arriver, il y avait déjà Charles Reznikoff, et cela commençait à faire trop (de même les pages merveilleuses où Perec, dans La Disparition, réécrit Moby Dick). J’aurais aimé offrir mon livre à Georges Perec. Il me semble qu’il y aurait décelé une proximité fraternelle.

Qu’est-ce qu’une « tête mystiquement alvéolée » ?

C’est le grand secret.

Michael Cimino, que votre narrateur rencontre à New York, ne peut-il être considéré comme votre double de l’autre côté de l’Atlantique ?

Mon double, je ne sais pas. J’en serais très honoré, mais la comparaison est effrayante. Je le vois plutôt comme un vieux roi shakespearien, dandy et farceur, un peu punk, le poète marxiste assez fou pour sortir son revolver à n’importe quel moment, qui dépense tout le budget et se fait virer d’Hollywood alors qu’il avait décroché tous les Oscars. C’est le Père des récits. C’est Flaubert qui fait du cinéma, puis s’en va, boudeur.

Le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, prend une importance déterminante pour la suite de votre roman, comme si Cimino disparaissait peu à peu sous le nom de Coppola. Avez-vous envoyé votre livre au réalisateur du Parrain ? Pourquoi ne pas lui avoir confié également le scénario de The Great Melville ? L’avez-vous faire lire à Leos Carax ?

Coppola n’est pas l’égal de Cimino. Je l’aime pour Apocalypse now, voilà tout. Et pour une raison précise : ce film est une réécriture du mythe du roi du Bois de Némi. Le capitaine Willard remontant le fleuve pour aller tuer le colonel Kurtz, c’est ce que raconte Le Rameau d’or ! Coppola est un grand cinéaste, mais pas un génie, contrairement à Cimino. Pour la plasticité de mon roman, il fallait de toute façon un cinéaste déchu : Cimino a été banni par Hollywood ; en cela une certaine forme de sacré reflue sur sa personne, lui conférant la souveraineté de l’exilé.

En France, Léos Carax possède en effet cette aura. Comme Cimino, il a défié les possibilités même de production d’un film : Les Amants du Pont-Neuf, par son ambition esthétique, par le caractère colossal, épique, quasi-égyptien de sa conception, et par son « dépassement de budget » comme on dit, par la ruine et le bannissement qui s’en sont suivis, est l’équivalent français de La Porte du Paradis de Cimino : son miroir auteuriste.

Dans les deux cas, il y a une dépense d’argent tellement somptuaire qu’elle ridiculise l’argent lui-même : elle s’adresse au cinéma, à sa folie, à son luxe, et elle le déborde effrontément. Le cinéma, ce n’est donc qu’une histoire d’argent ? Eh bien, on prend tout — on vide les caisses, semblent dire Cimino et Carax. Ils ont tous deux poussé jusqu’à l’extrême un processus — une tournure du capitalisme — que les hommes d’argent ont voulu retourner contre eux, comme si c’était leur faute.

Le dernier film de Léos Carax, Holy motors, est un film de roi qui récapitule son royaume. Lui aussi, en un sens, comme Jean Deichel, reste au lit pour penser.

Propos recueillis par Fabien Ribery

Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne, Gallimard, collection L’Infini, 2017, 350 pages

Se procurer Tiens ferme ta couronne

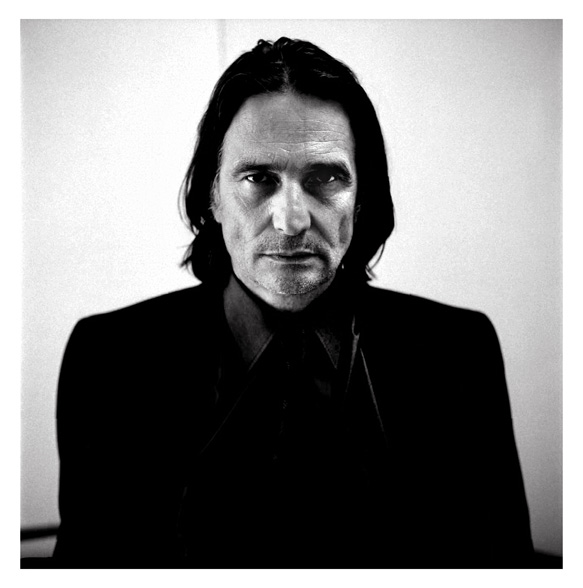

Un immense merci à Richard Dumas pour sa générosité.

Exposition Richard Dumas à la Galerie Polka (Paris), du 9 septembre au 28 octobre 2017